Dans cette rubrique, nous présenterons des articles, en français ou en anglais, portant sur le doublage et le sous-titrage, depuis leurs origines jusqu’à aujourd’hui, et cela, afin de donner un aperçu de la façon dont la traduction audiovisuelle est présentée dans les médias (spécialisés ou non) à diverses périodes et dans des pays différents.

Pour commencer, voici un article datant des débuts du parlant. Il montre que le débat VO/VF (ou sous-titrage/doublage) ne date pas d’hier… Les arguments employés par l’auteur sont parfois pour le moins farfelus.

La référence de cet article a été trouvée grâce au précieux site Calindex, qui répertorie de façon détaillée 17 revues françaises de cinéma (Positif, Ecran, Image et Son, Midi-Minuit Fantastique…).

L’auteur : fils d’Arthème Fayard, lui-même fils du fondateur des éditions du même nom, Jean Fayard (1902 – 1978) était journaliste et romancier (Mal d’amour, Prix Goncourt 1931). A la mort de son père, en 1936, il prit sa place à la tête de la maison d’édition Fayard.

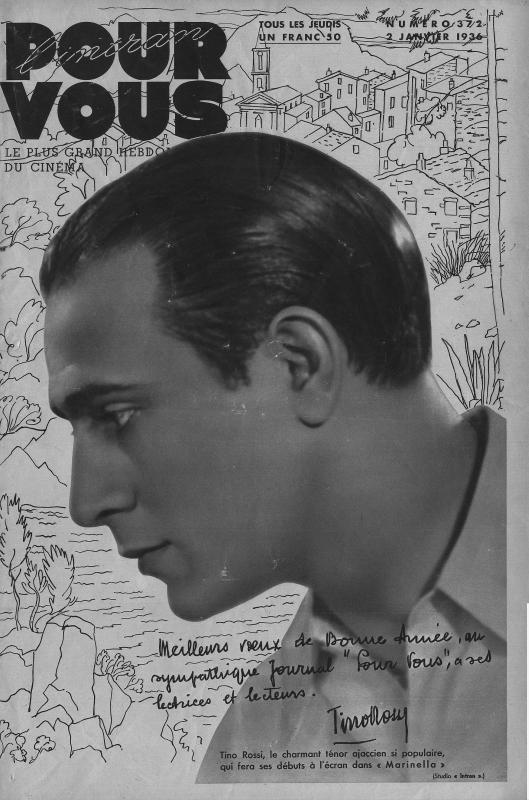

La revue : « Soutenu par un groupe de presse puissant – celui du grand quotidien du soir L’Intransigeant - Pour Vous peut se permettre une certaine indépendance : sans publicité, c’est le plus luxueux des journaux populaires de l’époque, avec une iconographie exceptionnelle. Films racontés, confidences de stars, concours : on retrouve les rubriques traditionnelles du magazine pour grand public, mais le niveau est bien meilleur. (…) La critique est également présente (textes de Jean-George Auriol, Roger Régent, Nino Frank), ainsi que des informations sur les activités professionnelles en France et à l’étranger, des dossiers techniques, thématiques, des enquêtes. (…) » (d’après la fiche du répertoire des périodiques, sur le site de la Bibliothèque du Film).

Pour Vous a paru entre 1928 et 1940.

Doublage… or not doublage

Jean Fayard

Pour Vous n°372, 2 janvier 1936

Le public, interrogé à l’Olympia sur la question si épineuse du doublage, s’est montré assez partagé. Les adversaires du doublage l’emportent, mais à une très faible majorité. L’ennemi convaincu de ce procédé doit-il considérer ce vote comme un demi-succès ? Ou, au contraire, doit-il l’enregistrer comme un triomphe ? A mon avis, même si le référendum avait donné exactement le même nombre de voix aux deux thèmes, les antidoubleurs auraient remporté un avantage très significatif. En effet, sur le terrain des idées, notre thèse n’a jamais été presque entièrement discutée. Les critiques seraient, pour une fois, presque tous d’accord. Le seul argument qu’on nous opposait était donc d’ordre commercial : « Le public aime ça, il ne peut supporter les versions originales en langue étrangère. » Or, il se produit une sérieuse brèche dans le public le jour où la moitié des spectateurs a passé à l’autre camp. Jamais, pour ma part, je n’aurais osé espérer autant. On peut estimer que, en quelques années, la bonne cause a fait des progrès considérables.

Sans doute n’en serait-il pas de même si on ouvrait le même référendum en province. La majorité, une très nette majorité, voterait même, je crois bien, pour la version doublée. Mais puisque le public parisien a évolué, pourquoi le public provincial n’évoluerait-il pas dans le même sens, si on pouvait lui montrer de beaux films sauvés du dialogue postiche ? Qu’on me permette de tirer ici les quelques leçons de l’enquête de l’Intran [L'Intransigeant], de Pour Vous et de l’Olympia. J’ai vu les arguments mis en avant par les deux partis. J’ai constaté qu’il s’agissait, avant toute chose, comme dans la plupart des discussions, d’un malentendu et que les adversaires ne devaient pas être irréductibles. Le premier malentendu est celui-ci : Pour bien des gens, une soirée au cinéma n’est qu’une distraction. Il faut donc y trouver du plaisir et aucune gêne. Ils admettraient de lire, pour s’instruire, un livre légèrement ennuyeux ou même de voir une pièce assez sévère. Mais on refuse au cinéma cette qualité artistique qui, selon nous, est essentielle. Quelqu’un a répondu : « Ce que je vais chercher au cinéma, c’est le repos. » Dans ce cas, il est inutile de discuter, de critiquer. Il n’y a qu’à dire : « Je me suis amusé » ou : « Je me suis ennuyé » et la conversation n’ira pas plus loin. J’admets que bien des films commerciaux ne méritent pas davantage. Mais le cinéma nous a donné au moins cent preuves qu’il pouvait jouer un tout autre rôle. Cette éducation se fera petit à petit. Les jeunes générations sont beaucoup moins enclines que leurs aînés, par principe, au-dessous des pièces de théâtre. Le cinéma acquiert donc, de jour en jour, cette estime à laquelle il a droit. Le second malentendu est plus sérieux. Il repose sur l’argument essentiel des défenseurs du doublage : « Nous sommes français : nous voulons entendre parler français et non une langue étrangère. Nous n’allons pas au cinéma pour apprendre les langues vivantes. » Le public dit la même chose au music-hall, lorsque le chanteur russe, italien ou américain abuse de son patois national. Alors, on lui crie : « En français ! » Le chanteur, prévenu, chante alors une chanson en français, mal traduite, avec un accent terrible. Mais le spectateur est content. Il comprend. Il n’a plus l’impression d’assister à un divertissement qui ne s’adresse pas à lui.

Y a-t-il moyen de surmonter cette répugnance ? Je le crois, et voici des exemples. Un véritable amateur d’opéra ne se plaindra pas d’entendre Rigoletto en italien ou La Walkyrie en allemand. Il sait que les paroles importent peu, que l’histoire peut n’être suivie que d’assez loin, que la musique s’accommode évidemment mieux des mots pour laquelle elle a été écrite. Les amateurs d’opéra ne sont pas exclusivement des snobs, mais des gens appartenant à toutes les classes de la société et réunis par un goût artistique commun, voire par une passion commune. Le cinéma ne peut-il pas avoir un jour des aficionados aussi ardents ? Si, à la condition que les bons films, que les films supérieurs à ce que l’on appelle la « moyenne courante » soient nombreux. Alors, de toute part, les gens sauront qu’ils ne peuvent apprécier Wallace Beery, Katharine Hepburn ou Clark Gable que s’ils entendent leur propre voix ; leurs gestes, sans les intonations qui les ont accompagnées, perdent toute signification. Le lauréat de l’antidoublage a parfaitement exprimé cette idée. On ne comprend pas ce qu’ils disent. Mais cela est beaucoup moins grave qu’on ne le croit. Sans doute, si le dialogue est spirituel, on y perd quelque chose et les sous-titres ne peuvent plus adapter des « mots d’auteur ». Mais, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, la traduction en vue du doublage souffrira du même décalage. Songez que le malheureux écrivain chargé de cette besogne ingrate doit tenir compte du nombre des syllabes, de la place des labiales, des dentales et des sifflantes beaucoup plus que du sens. Le sens est donné en gros. L’esprit, en plus gros encore. Or, pour suivre un film, le spectateur n’a pas besoin de connaître avec exactitude toutes les répliques. La plupart ne sont là que pour meubler, pour créer l’atmosphère et surtout parce que, depuis que le cinéma parle, il faut bien qu’il parle tout le temps. Mais cinquante répliques à peine sont réellement importantes, et les répliques sont facilement contenues dans les sous-titres. Je connais encore les objections que l’on fait contre ces sous-titres, souvent difficiles à lire et qui abîment la bande. Il ne serait pas difficile d’améliorer ce système, par exemple en inscrivant les textes sur un second écran, situé exactement en dessous du premier. Cela se fait depuis toujours au Washington, qui grâce à cette invention, n’a pas besoin de faire contre-typer ses films américains.

Les défenseurs du doublage présentent donc quelques arguments raisonnables qu’on ne saurait négliger. Mais un seul est important, tous les autres ne s’adressent qu’à des détails. C’est la gêne qu’il y a à écouter des discours dans une langue qu’on ne comprend pas.

Or, cette gêne, tous les habitués du cinéma, polyglottes ou non, en ont fait l’expérience, n’est rien au prix de la gêne que cause le doublage ; elle s’atténue petit à petit ; il n’y a aucune raison pour que le public, de proche en proche, n’en vienne pas au même point de vue. Montrez-lui les vrais chefs-d’œuvre, les films de la classe de Maedchen, de Cavalcade, ou de Mascarade1, en version originale. Pour des raisons artistiques, il supportera les discours étrangers, puis il se laissera convaincre.

Sinon, s’il fallait renoncer à l’audition des versions originales, nous renoncerions en même temps à l’une des plus importantes acquisitions du cinéma : l’élite des acteurs universels. Les grands acteurs allemands, anglais ou américains, nous ont enrichis. Ce serait vraiment abandonner, et le plaisir qu’ils nous donnent, et leur leçon, que consentir à regarder leur fantôme, cependant qu’une voix empruntée et dérisoire exprimerait faiblement leurs passions.

Ce péril, heureusement, me semble conjuré. Le public comprend fort bien la question.

Note :

Si Jeunes filles en uniforme et Mascarade ne sont pas passés à la postérité, le cas de Jeunes filles en uniforme appelle quelques commentaires. Devenu un classique du film lesbien, il a été sous-titré par Colette. Interviewée à l’époque sur son travail de sous-titrage sur le film, elle expliquait2 :

Dans sa thèse3 sur « le doublage et le sous-titrage des films en France depuis 1931 », Jean-François Cornu commente le sous-titrage du film :

Il précise également que la bande annonce clamait : « Quelques textes français, en surimpression, dus au talent du grand écrivain, Colette, suffisent à la pleine compréhension de cette œuvre déjà si clairement imagée. »

Colette a également sous-titré un autre film : No Greater Love, Lewis Seiler, 1932 (sorti en France en 1933 ; titres français : Papa Cohen, Grand amour, Un grand amour).